Creado en: abril 17, 2024 a las 07:17 am.

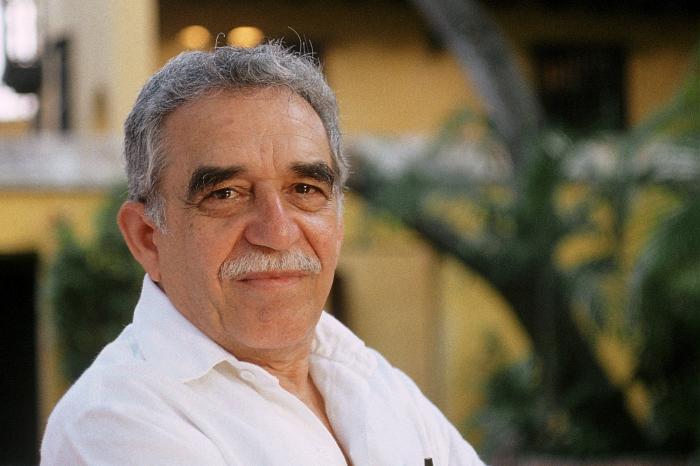

Gabo, el periplo ilimitado y memorioso

«El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.

«–¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?– le preguntó.

«Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches.

«–Toda la vida– dijo».

Así termina El amor en los tiempos del cólera, y para quien lee –después de un leve detenimiento del corazón anonadado– no hay sospecha ni acusación de inverosimilitud por la pasión excesivamente dilatada, casi perpetua.

Más bien, el libro se nos guarda dentro, y queda la certeza de que no hay posible escapatoria: todos viviremos alguna vez una historia así, merecedora de navegar hasta el infinito, incluso en la última oportunidad.

Porque ese es precisamente uno de los signos de la grandeza de Gabriel García Márquez (Colombia, 1927) como escritor, contarnos la tremenda urdimbre de nuestra realidad, esa que «no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza».

De ahí que Cien años de soledad, considerada uno de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos, y monumento del realismo mágico, propicie un grado tan alto de inmersión en la historia; sobre todo, los latinoamericanos podemos vernos en esos rompimientos de lo racional, nada en estas tierras ha sido nunca blanco o negro, bueno o malo. Somos el mapa de la mezcla, del contraste.

El Gabo, premio Nobel de Literatura, que se autodefinió errante y nostálgico, tomó para escribir mucho de su mundo personal; de su abuelo militar, de su abuela supersticiosa, de sus padres obstinados en casarse pese a la oposición familiar, de Aracataca, de su propio amor declarado casi en la frontera de la niñez con Mercedes Barcha, de episodios como haber perdido la visión de un ojo por mirar directo al eclipse.

En ese sentido se le puede considerar un escritor realista, solo que enterado del nudo de nuestra soledad: según él, las criaturas de tal «realidad desaforada» hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación; el desafío mayor ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida.

Él supo sortear el nudo. Con su maestría narrativa, capaz de crear universos enteros y personajes inolvidables, erigió una obra literaria inmensa.

Fue, además, un periodista certero, un promotor del cine, y un intelectual sin miedo a tomar partido, lo que le valió muchos cuestionamientos. Persistió, por ejemplo, en la admiración hacia Cuba y en la amistad con Fidel; con paños tibios no se puede vivir para contarla.

Al morir el fundador de Macondo, un día como hoy, hace diez años, empezaba el periplo de la memoria, que es otra forma de existir sin límites.

Pocos como él nos han puesto de frente a la esencia de América Latina, «esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda». Eso le debemos: leerlo para no sernos ni desconocidos ni vulnerables.