Creado en: marzo 24, 2024 a las 02:42 am.

La bella del Alhambra

(29/10/1989)

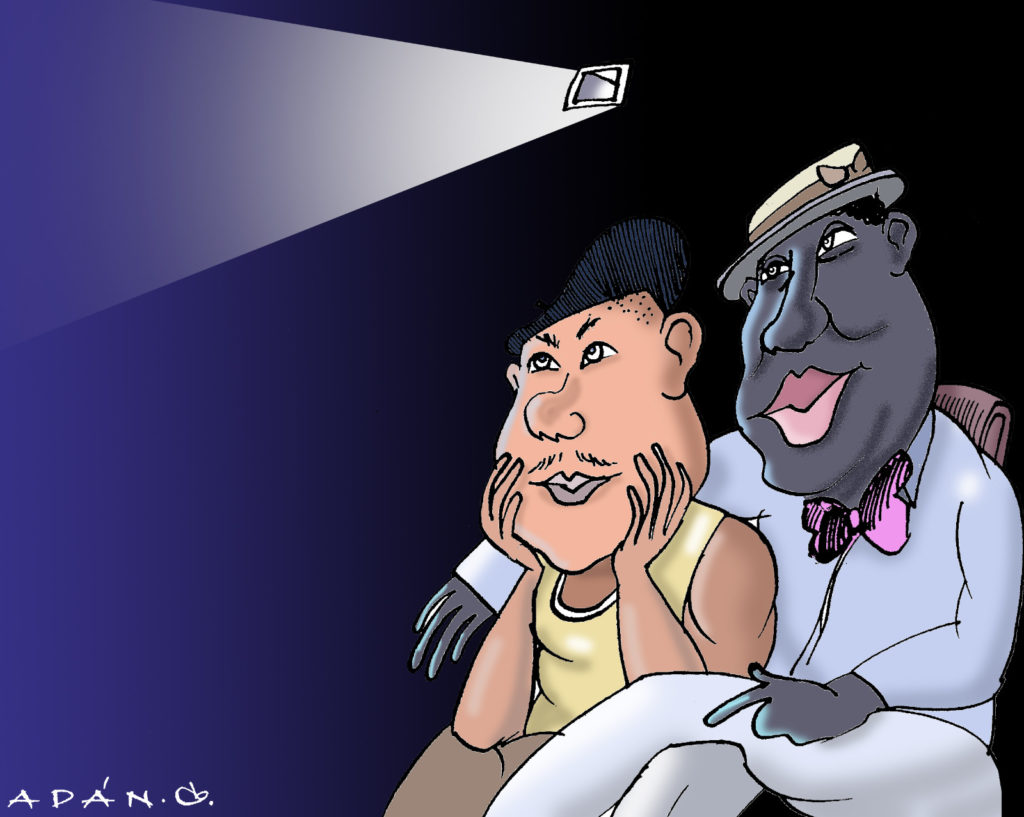

Desde los créditos iniciales del filme, cuando escuché las coplas del galleguíviri y el mancuntíviri, parodia criolla de un musical norteamericano, supe que estaba irremisiblemente atrapado. Y al producirse, en la pantalla, el encontronazo entre el negrito y el gallego, mientras el primero palpaba, de espaldas, la región glútea del peninsular, adiviné el bocadillo que la tradición convirtió en clásico:

—Esta cara la conozco yo.

El público volvió a reír con el chiste de siempre y hasta un tímido aplauso recorrió la sala, afortunadamente en tinieblas, del cine Yara. Y digo que afortunadamente porque, de otro modo, hubiera tenido que volver el rostro para que Fela Jar, esa excelente actriz que era mi vecina de luneta, no me viera los ojos húmedos de nostalgia. Porque, en definitiva, como afirmaba una guaracha de los tiempos del Alhambra: «Pedro Miguel, los hombres no lloran».

Tenía ante mis ojos, gracias a la maestría y el cariño de Enrique Pineda Barnet y el equipo realizador que lo acompañó, ese sabor añejo y entrañable del teatro al que aprendí a amar desde la época en que no era más que un asistente a la tertulia del Martí, teatro que recogió la herencia del Alhambra y a muchos de los supervivientes de aquel coliseo para hombres solos del que me hablaban, emocionados, los todavía jóvenes Eduardo Robreño y Rodrigo Prats. Allí, en la película de Pineda, salida de un bello libro de Miguel Barnet, estaba la concha, desde donde el apuntador les daba letra a los intérpretes, obligados a valerse de ese recurso por la rapidez con que cambiaban los títulos para estrenar, cada semana, una obra de actualidad. Castells, Valdivia, Salitas, fueron los apuntadores que conocí en el Martí cuando salté de la tertulia al camerino de dirección, por obra y gracia de la generosidad de Agustín Rodríguez, el sainetero español que compartió con Gonzalo Roig la gloria de algunas de sus más bellas canciones, con letras de acendrada cubanía.

Cuando tan solo dichas tenía,

de ellas he sido derrochador,

pero esta pena la quiero mía,

y soy avaro de mi dolor.

¡Qué clase de cubano fue ese español!

Muy bien ese Adolfito, apuntador de teatro, enamorado de la estrella, capaz de sacrificarlo todo por la carrera de su amada. Ya era hora de que alguien les rindiera el merecido homenaje a esos hombres anónimos que llevaban todo el peso de las funciones, ocultos en el estrecho y caluroso ámbito de la concha. De la concha salió, para morirse en el escenario, Antonio Valdivia, el esposo de Alicia Rico, que quiso morir como él, también en el escenario, en una de las más bellas historias de amor del género.

Buena escenografía. Evocadora la música. Y por ese camino de aciertos y añoranzas, viene uno a tropezarse con Rachel, la protagonista. ¡Dios me la guarde! Beatriz Valdés consigue, con su interpretación, lo que en su épo- ca lograron aquellas figuras femeninas que quedaron para siempre en la historia de nuestro teatro: que el público se enamore de ella.

Ahí está —en esa muchacha joven que no tuvo la oportunidad de ver, jamás, una actuación de Rita Montaner o de Luz Gil— la estrella indiscutible de aquella época romántica.

Beatriz consigue, sin estereotipos ni parodias, resumir en un nuevo personaje, que no se parece a nadie en particular, toda la gracia, la sensualidad, la picardía y la rotunda criollez de aquellas mujeres por las que suspiraron nuestros abuelos. Los galanes de bastón y sombrero de pajilla. Beatriz no caricaturiza a Rita o a Amalia Sorg. Beatriz es, en esta película, la esencia de todas las grandes del género. Si pudieran verla Rita, Luz Gil o Candita Quintana, seguro que no faltaría el comentario irónico:

—¡Qué va…, esa niña no puede con ese personaje!

Pero a poco que la observaran, empezarían a sugerirle gestos, movimientos, actitudes:

—Así no. Mueve esa cazuela, que para eso te la dio Dios.

Y, de ese modo, estarían contribuyendo a la prolongación, en el tiempo, de aquel teatro al que ellas amaron.

Beatriz Valdés haría exclamar a Alicia Rico, si pudiera verla desde su camerino:

—¡Con esa vocecita no llega ni a la quinta fila! ¡Pero qué buena es esa puñetera!

Y no le faltaría a Beatriz el regalito humilde y cargado de cariño.

—Vaya, coge esta gargantilla. Yo la usé el día que debuté en una obra de Roig, pero ya no la necesito. Mira cómo estoy: sola, fané y descangallada.

Beatriz Valdés, en el filme de Enrique Pineda, volvió a situar sobre el escenario a una de aquellas figuras que nuestras abuelas no perdonan todavía ni perdonarán jamás. Aquellas faranduleras que les robaron, algunas noches, al marido, para envolverlo en un mundo fantástico de cestas de flores, perfumes franceses y solitarios de brillantes.

Quise buscar, en la sala del Yara, al abuelo que rompió la quietud con un hondo suspiro evocador. Lo escuché claramente mientras Beatriz derrochaba gracia en una especie de striptease nacionalizado que subrayaba un intencionado cuplé. Fue un suspiro rotundo, definidor, agradecido. Busqué entre los asistentes cercanos y no pude encontrarlo. Entonces llegué a una vergonzante conclusión: el del suspiro había sido yo. ¡Y qué pena me dio con mi vecina de luneta, la conocida actriz Fela Jar, que siempre me ha creído un hombre serio!

Disfrute también de: